Hüttenfriedhof in Gliwice (Gleiwitz)

Oberschlesien wurde durch den dynamischen Prozess der Industrialisierung im 19. Jahrhundert geprägt, der eine landwirtschaftliche und periphere Region in das wirtschaftliche Zentrum des sich intensiv entwickelnden Königreichs Preußen verwandelte. Auch Gleiwitz (Gliwice) nahm an diesem Prozess, bei dem viele Fachkräfte aus den führenden Industriezentren Europas in die Stadt geholt wurden, teil. Zahlreiche Industriebetriebe wurden in und um die Stadt angesiedelt, was zu einem Anstieg der Einwohnerzahl führte. Nach dem Ende der napoleonischen Kriege hatte Gleiwitz etwa 3 000 Einwohner, 1860 bereits 10 000.

John Baildon – Vater des schlesischen Hüttenwesens

Die wichtigste Fabrik der Stadt war die auf Initiative des Grafen Friedrich Reden gegründete Eisenhütte, in der bereits 1796 unter der Leitung des aus Schottland stammenden John Baildon ein Koksofen gebaut wurde. Neben der Eisenhütte entstand eine Wohnsiedlung für die Arbeiter, und die Werksleitung sorgte auch für eine letzte Ruhestätte für die Stahlwerker und ihre Familien.

Garten des Eisens und des Todes

Der 1818 gegründete Friedhof wurde durch seine Zugehörigkeit zur Hütte zu einer einzigartigen „Industrie“-Nekropole mit einer originellen Anlage. Davon zeugen gusseiserne Zäune und Grabskulpturen, aber auch Kreuze und Gedenktafeln. Gleich hinter dem Tor begann auf der Seite der Kalide-Straße (heute Robotnicza-Straße) eine Allee, in der zwei gusseiserne Löwen, entworfen von Johann G. Schadow, zur Wache standen. An Ende der Allee befand sich die neoklassizistische Kapelle des Grafen Ferdinand von Einsiedel (1775-1833). Obwohl er Generaldirektor des schlesischen Bergbaus war, unterhielt der Graf Kontakte zu den Gleiwitzer Eisenwerken und wünschte, auf dem zugehörigen Friedhof beigesetzt zu werden. Als Anerkennung für seinen Beitrag zur Entwicklung der Industrie verlieh ihm König Friedrich Wilhelm III. von Preußen den Roten Adlerorden 3. Klasse. Die heutige Lutycka-Straße wurde vor dem Zweiten Weltkrieg nach ihm benannt. Die Kapelle, in der er begraben wurde, wurde in der unruhigen Zeit nach den Volksabstimmung in Oberschlesien zum Schauplatz eines tragischen Unfalls. Am Sonntag, dem 9. April 1922, patrouillierten französische Soldaten, die in Gleiwitz stationiert waren, auf der Suche nach Waffen und Munition auf dem Friedhof. Als sie die Gruft betraten, kam es zu einer Explosion. Mehr als ein Dutzend Franzosen wurden getötet und auf dem Starokozielski-Friedhof in Gleiwitz begraben, bevor sie exhumiert und in ihre Heimat zurückgebracht wurden.

Ort der Erinnerung und der Kultur

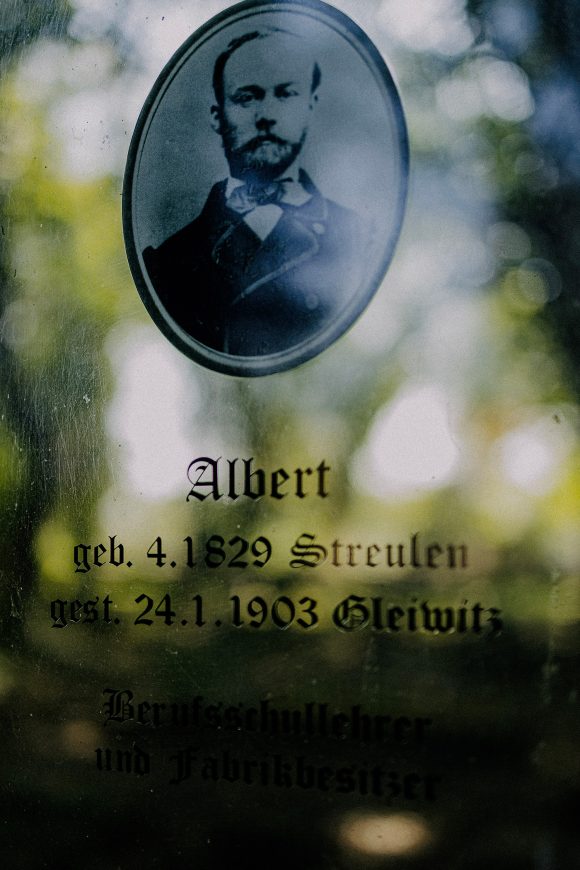

Der historische Wert des Hüttenfriedhofs wird dadurch gesteigert, dass hier Menschen begraben sind, die sowohl die zivilisatorische als auch die kulturelle Entwicklung der Stadt beeinflusst haben. Bemerkenswert ist der bereits erwähnte John Baildon (1772-1846), ein Industrieller und Ingenieur, der als Vater der Metallurgie seiner Zeit gilt. Eine weitere wichtige Persönlichkeit war Wilhelm Kiss (1786-1852), Leiter der Gießerei, der mit dem Roten Adler-Orden 4. Klasse ausgezeichnet wurde. Der Grabstein von Kiss wurde von seinem Bruder August, einem Bildhauer und Mitglied der Berliner Akademie der Künste, angefertigt. Auf dem Hüttenfriedhof liegt auch Theodor Erdmann Kalide (1801-1863) begraben, einer der bedeutendsten Bildhauer Oberschlesiens, dessen Werke auch in anderen Regionen Deutschland bewundert wurden und auch heute noch werden. Alle Gleiwitzer kennen den „Schlafenden Löwen“ oder den „Jungen mit Schwan“ von ihm. Kalide war mit dem erwähnten August Kiss bekannt und arbeitete mit ihm in Berlin zusammen.

Friedhof der Geheimnisse

Da viele der Arbeiter im Stahlwerk Protestanten waren, diente die Nekropole auch dieser Gemeinde. Er diente jedoch nicht als konfessioneller Friedhof. Während des Zweiten Weltkriegs befand sich in der Nähe des Friedhofs eine Außenstelle des Konzentrationslagers Auschwitz und nach dem Krieg ein Lager für deutsche Vertriebene. Die Nähe des Friedhofs lässt auf Bestattungen von Opfern beider Terrorsysteme schließen, aber darüber gibt es keine Informationen. In Internetquellen sind nur Informationen zu Opfern einer einstigen Typhusepidemie die Rede, diese Menschen wurden hinter dem Friedhofszaun begraben. Seit meiner Kindheit habe ich Geschichten über Typhus und auch über Gleiwitzer BürgerInnen gehört, die an diesem Ort auf ihre Deportation nach Deutschland warteten, also muss es sich offenbar um die gleichen Personen handeln.

Friedhofsmetamorphosen

Nach dem Krieg wurde das Hüttenviertel auch von Vertriebenen aus den östlichen Grenzgebieten der Zweiten Republik Polen bewohnt, und so fanden auch sie ihre letzte Ruhestätte bei den Stahlarbeitern und ihren Familien. Die letzte Beisetzung auf dem Hüttenfriedhof fand 1949 statt, ein Jahr nach dem Beschluss, ihn zu schließen. In den folgenden Jahren wurde der Ort, der so deutlich auf den deutschen Charakter der Stadt und ihrer Bewohner hinweist, „entdeutscht“ werden – dies war sowohl staatlich verordnet, erfolgte aber auch spontan. Grabinschriften wurden entfernt, Tafeln zerschlagen und nur den Familien der hier Begrabenen verdanken wir die Rettung der Spuren der Vergangenheit. Mit der Zeit begannen die Gräber mit Gras und Efeu zu überwuchern, und als ich in den 1980er Jahren junge Leute für den Geschichtsunterricht hierher brachte, erschien mir der Friedhof wie ein geheimnisvoller Garten, der darauf wartete, gesäubert zu werden und seinen rechtmäßigen Platz in der Geschichte von Gliwice wieder einzunehmen. Dies geschah durch den Verein für das Kulturelle Erbe von Gliwice „Gleiwitzer Metamorphosen (Gliwickie Metamorfozy)“. Eine Gruppe von Enthusiasten hat gigantische Arbeit geleistet – sie haben nicht nur den Hüttenfriedhof restauriert, sondern auch den Einwohnern der Stadt bewusst gemacht, welche wichtige zivilisatorische und kulturelle Rolle die hier ruhenden Menschen gespielt haben. Die Arbeit des Vereins „Gleiwitzer Metamorphosen“ wird von den Schülern des Bau- und Keramikschulkomplexes im Rahmen eines Werkstattunterrichts fortgesetzt.

Autorin: Mariola Trojan

Quellen:

- Hüttenfriedhof in Gliwice, Pracownia Architektoniczna „MP“, Gliwice 2008.

- Geschichte der Friedhöfe von Gliwice, Jacek Schmidt, Gliwice 2008.

- Stichwort: Cmentarz Hutniczy w Gliwicach in Wikipedia,pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Hutniczy_w_Gliwicach, Zugriff am 31.10.2024.

Röhrenkreuz aus Metall mit markanten Strahlen an den Kreuzungspunkten der Arme.

Fragment einer steinernen Granitgrabtafel von Joseph Kahnert mit einer sichtbaren Inschrift auf einem Steinträger.

Skulptur eines Engels, wahrscheinlich zeitgenössisch.

Eine schmiedeeiserne Grabumzäunung auf einem Fundament, das von einem Rahmen mit einer sichtbaren Palme und einem Kreuz überragt wird. Der einzige erhaltene schmiedeeiserne Grabzaun, der auf dem Friedhof der Eisenhütte gefunden wurde. Der symbolische Grabstein der Familie Dowerg.

Ein kniender Engel, benannt nach dem Schutzengel des Friedhofs, aus einer Mischung aus Beton und Stuckgips gearbeitet. Eine zeitgenössische Skulptur, die ein symbolisches Grab für die auf dem Hüttenfriedhof Bestatteten darstellt, die nicht identifiziert werden konnten. In der christlichen Tradition gilt der Engel als Vermittler zwischen Gott und Mensch. Auch seine Schutzfunktion wird hervorgehoben. Die Geste der auf der Brust gekreuzten Arme mit seitlich angelegten Ellbogen symbolisiert Nachdenklichkeit und Ergriffenheit.

Ein kniender Engel, benannt nach dem Schutzengel des Friedhofs, aus einer Mischung aus Beton und Stuckgips gearbeitet. Eine zeitgenössische Skulptur, die ein symbolisches Grab für die auf dem Hüttenfriedhof Bestatteten darstellt, die nicht identifiziert werden konnten. In der christlichen Tradition gilt der Engel als Vermittler zwischen Gott und Mensch. Auch seine Schutzfunktion wird hervorgehoben. Die Geste der auf der Brust gekreuzten Arme mit seitlich angelegten Ellbogen symbolisiert Nachdenklichkeit und Ergriffenheit.

Der Grabstein des Bildhauers Theodor Kalide, aus Sandstein erstellt, überragt von einer dekorativen Palmette auf einem Sockel, der mit vertikalen Rillen verziert ist. Eine zeitgenössische Gedenktafel aus Granit, die auf der Vorderseite angebracht ist und eine eingravierte Inschrift trägt.

Ein steinerner Grabstein mit einem verzierenden Händedruck-Motiv, das den Abschied, das Wiedersehen nach dem Tod und das Zusammentreffen zweier Wesen - des göttlichen und des irdischen - symbolisiert.

Ein Flachrelief einer geflügelten Figur, das sich auf dem Sockel des Hauptkreuzes des Friedhofs befindet.

Zeitgenössische Gedenktafel für ein Mitglied der Familie Dowerg in einem verzierten gusseisernen Rahmen, der den Zaun des Grabfeldes krönt. Symbolisches Grab.

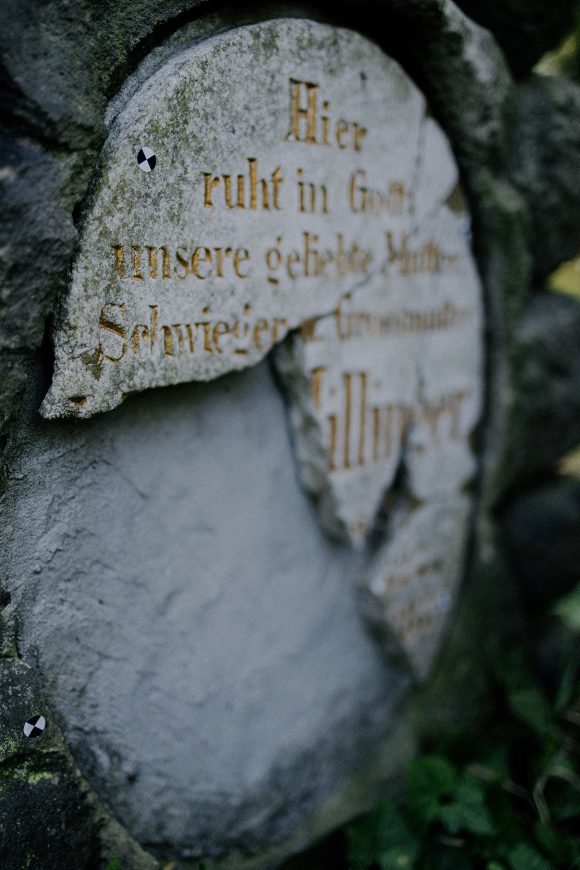

Der steinerne Grabstein von Marie Hillinger wurde im Stil des romantischen Historismus mit einem markanten felsenförmigen Sockel angefertigt, auf dem ursprünglich ein Kreuz stand. Die Gedenktafel an der Vorderseite besteht aus Granit und trägt eine sichtbare eingravierte Inschrift mit bescheinigendem Inhalt.